Venezuela, l’Eldo-ra-té

Mais que se passe-t-il donc au Venezuela ? Depuis des semaines, le pays semble avoir versé dans le chaos. Partout se succèdent les images d’une population en exil qui fuit la misère, des convois humanitaires coincés par des militaires, des hommes politiques en guerre ouverte, et des émeutes urbaines. Pourtant, il y a une décennie à peine, certains de nos propres leaders politiques voyaient dans ce pays un modèle social progressiste, résistant avec succès à l’hégémonie économique et idéologique américaine, alors confrontée à une crise sévère. Les spécialistes se pressent désormais pour commenter la dérive autoritaire du Président Nicolás Maduro, et faire le bilan de l’expérience du “Bolivarisme Socialiste” entamée il y a vingt ans par le charismatique Hugo Chavez. Retournement de situation ou simplement de veste ? Une petite prise de recul historique permet de comprendre la situation sans parti-pris idéologique, et d’entrevoir une piste de progrès.

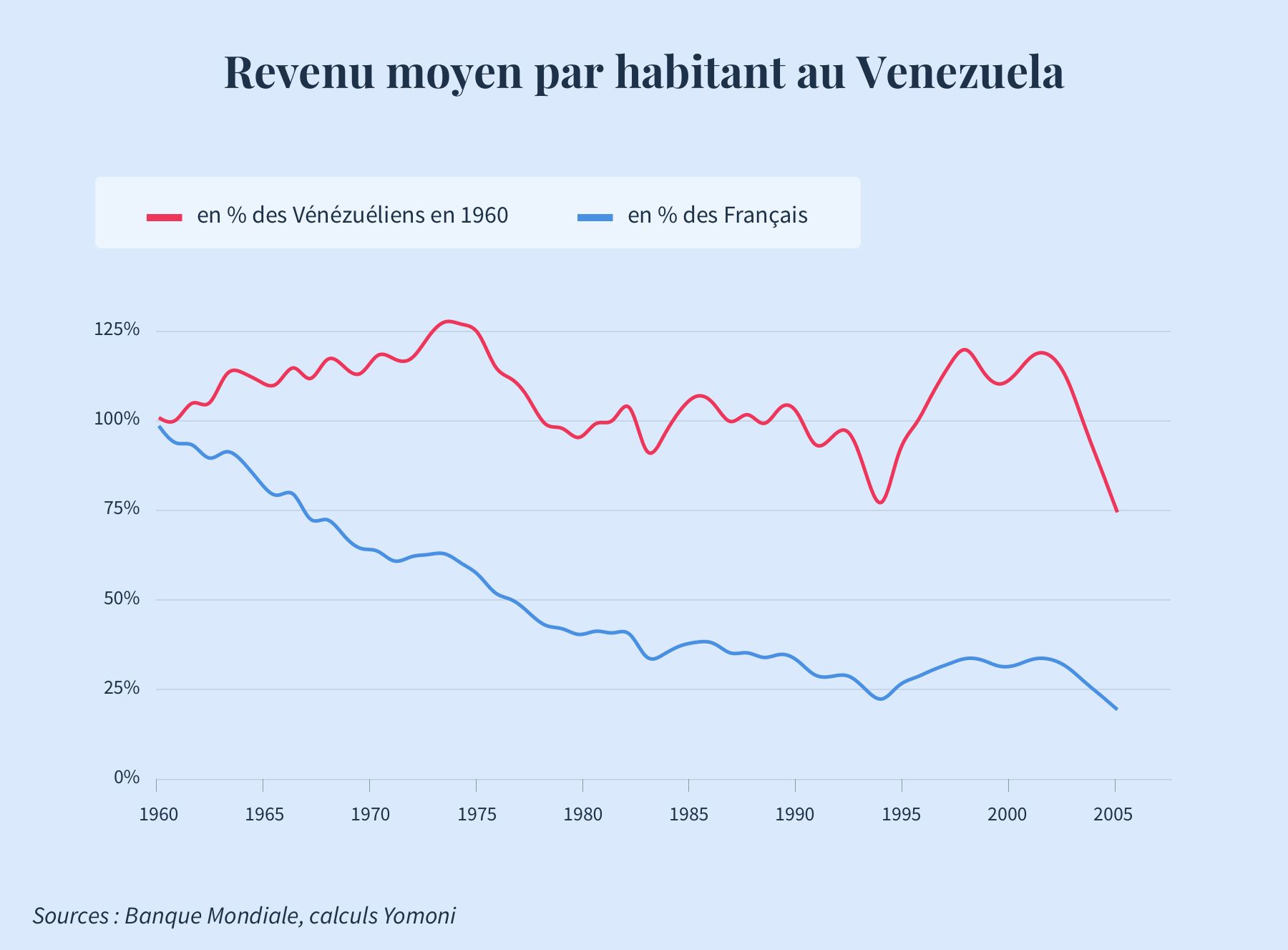

En 1960, le pays était parmi les plus riches au monde. Le revenu moyen en dollars des Vénézuéliens était comparable à celui des Français. Véritable Eldorado, c’était une destination d’immigration majeure pour tous les Sud-Américains, mais aussi pour 20 % des émigrés portugais. Aujourd’hui, le niveau de vie atteint à peine 20 % de celui de nos compatriotes, le pays est classé parmi les plus pauvres de sa région, et l’exode s’est inversé avec plus de 3 millions de réfugiés, au rythme de 5 000 départs par jour sur une population de 30 millions !

Depuis soixante ans le niveau de vie de la population vénézuélienne a stagné à environ 15 000 dollars d’aujourd’hui par an et par personne (la ligne rouge du graphique ci-dessus). Ce qui est quasiment inédit dans le monde sur cette période. L’examen de ces soixante années montre qu’il n’y a pas eu de rupture durant cette période où le pouvoir a été successivement aux mains de chaque bord politique. La thèse du « désastre socialiste-bolivarien » des années 2000, n’est pas plus fondée que celle du « pillage impérialiste américain » des années 1980-90. Le Venezuela serait-il maudit, avec un peuple voué à la misère ? Oui et non.

Le pays possède d’immenses ressources pétrolifères qui sont à la fois responsables de sa richesse passée et de ses déboires récents. Sa production d’hydrocarbures lui rapporte 50 milliards de dollars par an, pour un PIB annuel de 250 milliards. Il partage avec l’Arabie Saoudite le fait i) de posséder les plus grandes réserves de pétrole au monde, ii) d’être entièrement dépendant d’une industrie extractive et iii) de stagner économiquement depuis des décennies. En 1979, les Saoudiens étaient les plus riches de la planète à 36 000 dollars par an et par personne, mais en quarante ans ils n’ont pas progressé, et ils ont même carrément régressé. Le malheur de ces pays n’est pas lié à leur population -bien différente-, mais bien à la richesse de leur sous-sol.

Cette malédiction est largement documentée par la littérature universitaire, sous le nom de « maladie hollandaise », un phénomène récurrent qui touche les pays où les ressources minières abondent. Dans ces régions, l’activité extractive devient vite dominante sur l’ensemble de l’économie. La main-d’œuvre se déplace vers ce secteur où les salaires sont les plus élevés alors que les compétences nécessaires sont les plus faibles. Il en résulte deux conséquences :

- Premièrement, le niveau de qualification national s’effondre, puisqu’à quoi bon aller étudier, s’il est rapidement lucratif de travailler sur les champs de forage ? Sans progression du capital humain, pas d’industrie manufacturière, ni de services à forte valeur ajoutée, et au final, il n’y a pas de gains de productivité et de niveau de vie.

- Deuxièmement, les autres industries domestiques disparaissent, d’autant qu’elles deviennent rapidement peu compétitives sur les marchés internationaux, lorsque les exportations de matières premières favorisent l’appréciation de la devise.

Ainsi, le pays devient progressivement rentier de sa richesse minière, mais également incapable de produire autre chose, et de faire progresser sa population. Il s’ensuit une dépendance croissante aux produits et services importés, et une société qui vit alors au rythme des cours des matières premières, particulièrement volatiles. D’autres conséquences négatives sont également observées dans de telles régions, comme par exemple l’accroissement de la corruption dans les secteurs publics, une dégradation des libertés publiques, une plus grande instabilité politique et un risque accru de conflits armés.

Evidemment, à partir de ce tableau, on se réjouit de pouvoir s’écrier comme en 1975 « qu’en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées ! », tant les hydrocarbures semblent nuire à la santé des nations. Mais faut-il enterrer pour autant ses industries extractives quand on a la chance d’en avoir, et se résigner à voir le Venezuela sombrer, bientôt suivi par l’Arabie Saoudite dans quelques années ? Peut-être pas.

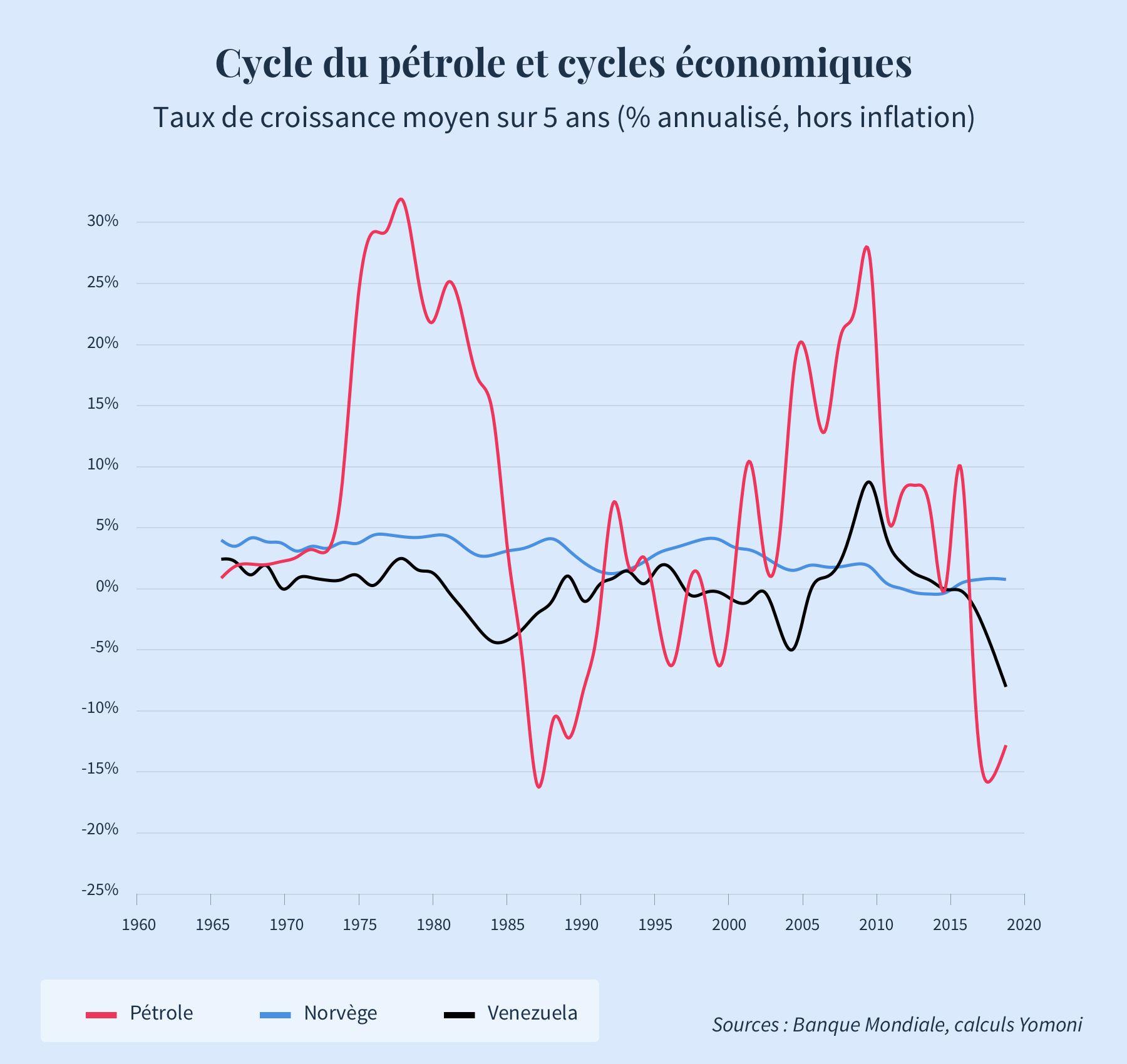

La Norvège nous donne la parfaite illustration que la « maladie hollandaise » n’est pas une fatalité. Le pays exploite de grands gisements en mer du Nord depuis 1971. Sa production historique de 2 à 3 millions de barils est similaire à celle du Venezuela, pourtant le niveau de vie des Norvégiens n’a cessé d’augmenter au même rythme que l’ensemble des pays de l’OCDE, voire plus. Leur secret : la gestion de leur patrimoine dans une perspective de long-terme.

En effet, le pays a établi dans sa Constitution que les ressources minières nationales appartiennent à l’ensemble des Norvégiens nés ou à naître, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à une génération de dilapider les ressources dont les générations futures sont aussi propriétaires. Par conséquent, les réserves pétrolières sont traitées comme du capital de long-terme, dont la vente ne peut pas financer les dépenses courantes du gouvernement ou de la collectivité, mais doit être capitalisée dans un fonds de réserves ou participer à des investissements publics de long-terme. Tels des gagnants du Loto qui maintiendraient leur quotidien inchangé, les Norvégiens ont évité la maladie hollandaise. La progression du capital humain a perduré, ainsi que leur appareil productif, ce qui a progressivement réduit la dépendance à l’industrie pétrolière, comme le montre le graphique ci-dessous. La croissance économique de la Norvège est beaucoup plus stable que celle du Venezuela par rapport aux variations du cours du baril.

Au passage ils ont accumulé une fortune colossale, puisque les 400 milliards de dollars accumulés en valent désormais plus de 1 000 milliards grâce à des placements diversifiés qui se sont appréciés. La contribution annuelle du fonds de réserve aux dépenses publiques ne peut dépasser 3 % des encours du fonds, soit l’appréciation moyenne annuelle du fonds après inflation, et les Norvégiens ont même bien attendu avant d’y avoir recours pour la première fois, en 2016.

En bref, on se dit que si Jean de La Fontaine était notre contemporain, sa cigale serait surement vénézuélienne, et sa fourmi serait norvégienne. Une fois l’hiver passé, le Venezuela possédera donc toujours un potentiel d’avenir radieux, et c’est heureux.

La raison nous pousse à admettre qu’une de fois de plus, nous devrions tous nous inspirer des Nordiques et placer pour nos vieux jours en particulier quand la chance nous sourit. Bien sûr, entre nous, on sait que la fourmi n’est pas sympa, et que notre empathie va en premier, vers cette cigale si joviale !